21世紀經濟報道記者陳潔 實習生張星雨 報道

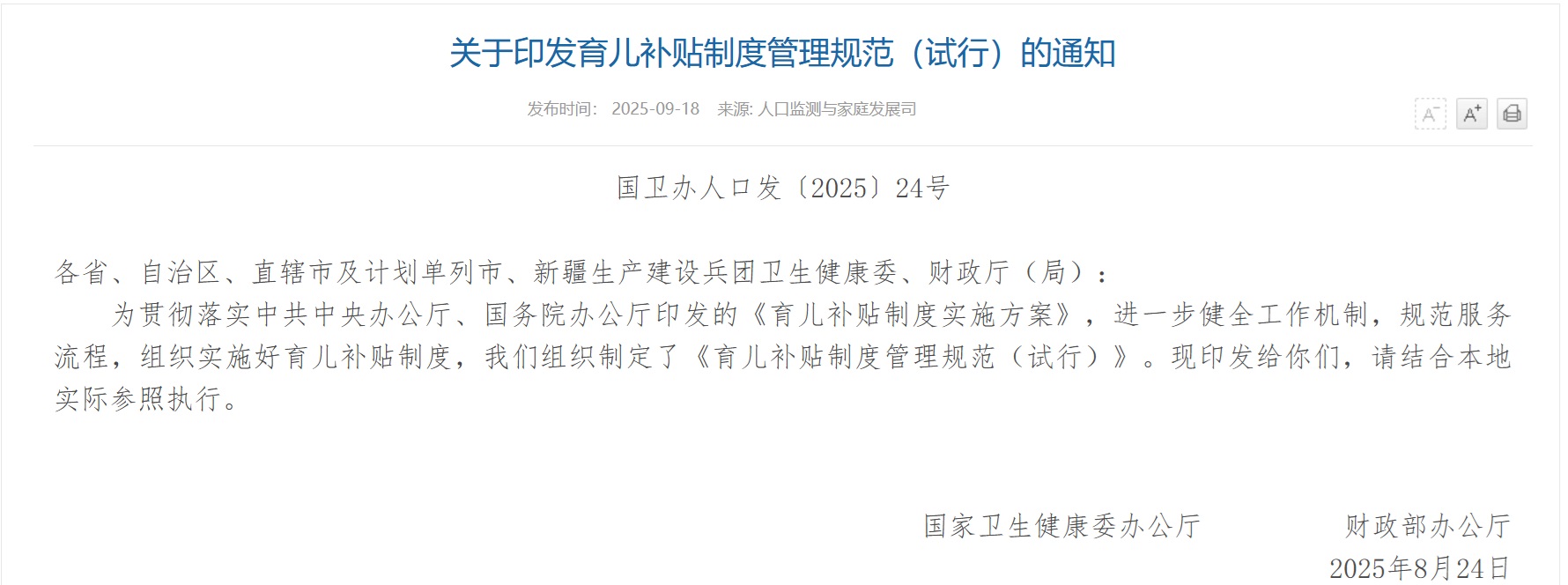

9月18日,國家衛生健康委、財政部發布通知,印發《育兒補貼制度管理規范(試行)》(以下簡稱《規范》)。這是育兒補貼的又一項新規,針對補貼的申領、發放、管理等工作進行規范。

《規范》提出,育兒補貼具體申請程序包括申請、初審和審核確認。其中,申請是由申領人填寫嬰幼兒及申領人有關信息。

初審是由嬰幼兒戶籍所在地鄉鎮政府(街道辦事處)收到申領人申請后應及時進行,符合條件的予以通過,并報縣級衛生健康部門審核;不符合條件的,應當及時告知申領人并做好政策解釋。

審核確認是由縣級衛生健康部門對鄉鎮政府(街道辦事處)提交的申請材料進行審核,確認補貼發放對象名單,并將相關信息提供給同級財政部門。

《規定》明確指出,初審和審核確認工作原則上應在30個工作日內完成。這意味著育兒補貼的審核工作將逐步推進。

近日,21世紀經濟報道記者采訪了多位家長,均表示目前相關的育兒補貼申請“在受理中”。

“我是8月份接到了支付寶的邀請,填寫育兒補貼申請,至今已經超過1個月了。”家在廣州的李俊告訴21世紀經濟報道記者,“不過,目前申請界面仍然顯示受理中。”

一位家在重慶的張莉也表示,之前已經填寫育兒補貼申請,“目前補貼還沒有下來”。

值得注意的是,《規范》明確了育兒補貼的發放時點和渠道,提出各省份結合實際確定育兒補貼具體發放時點,原則上每季度至少集中發放一批,確保補貼及時足額發放到位。

為了加強審核效率,《規范》提出,各級衛生健康部門結合“高效辦成一件事”,充分利用公安、民政、人力資源社會保障、衛生健康等多方面信息,進行信息共享比對,提高工作效率和精準性。

同時,《規范》要求,申領人應當對所提供信息及材料的真實性、完整性作出承諾。審核工作要充分發揮大數據審核作用,申領人上傳的材料作為備查,切實減輕基層負擔。縣鄉對大數據審核存在不一致的,要進行重點核查。

“育兒補貼的申領和發放,要避免給基層工作人員增加新的不必要的負擔。”清華大學社會學博士后、北京理工大學教育學院特別副研究員史薇此前接受21世紀經濟報道采訪時表示,在數字社會,應該充分借助信息化手段和智慧工具,精簡流程,提高評估審查效率。

育兒補貼制度的實施依法依規接受監察、審計、財政等部門的監督檢查。《規范》提出,對騙取、冒領補貼資金的,由縣級衛生健康部門負責追回,并依法依規追究有關責任。

此外,地市級衛生健康部門每年按一定的比例,對補貼對象信息進行抽查。省級衛生健康部門根據需要開展抽查,實行動態監管,確保資金安全。

9月中旬,在國新辦新聞發布會上,財政部表示,今年國家財政安排1000億元發放育兒補貼。

史薇指出,育兒補貼具有普惠性、直達性特點,可以直接增加育兒家庭的可支配性收入,對于緩解家庭養育壓力具有現實意義。

(應采訪者要求,李俊、張莉均為化名)