【編者按】9月18日下午,國新辦舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列發布會,介紹“十四五”時期中國科技創新發展成就。會議指出,這五年,我國科技事業取得歷史性成就,發生歷史性變革。

從“天宮”空間站到“嫦娥六號”,從量子計算到AI大模型,中國重大科技成果加速涌現,令全球重估中國科技競爭力。這種突破是如何實現的?面向“十五五”,又有哪些科技創新可以期待?本期中國經濟名場面帶你看:

現在全球資本最青睞的,

可能不是一只股票,而是中國科技板塊!

2025年以來,

A股、港股大盤漲幅跑贏了大部分的全球大類資產,

核心動力來自硬核科技扎堆的雙創板塊與恒生科技。

以DeepSeek為代表的科技成果

令全球投資者重估中國科技的競爭力。

摩根士丹利、摩根大通、高盛等許多海外機構

都認為中國核心科技資產被系統性低估。

因為就像生物進化史上的寒武紀一樣,

中國科技正經歷著一場大爆發。

為什么這么說?

數數這幾年發生了什么就知道了:

快到飛起的5G通信技術走進千家萬戶,甚至落地非洲;

汽車制造彎道超車,花平價車的錢,享受豪華車的配置;

高鐵網絡串起中國絕大部分50萬以上人口的城市,

還改變了一些“一帶一路”共建國家的交通格局;

自主研發的高性能芯片和操作系統相繼問世,

逐漸打破國際壟斷局面……

這還沒完,還有更硬核的。

這五年,中國一個個“大國重器”問世:

天上,有第一架商業飛行的國產大飛機C919、第一座中國空間站“天宮”,

“嫦娥六號”亦實現全球第一次月球背面無人采樣返回;

海里,有第一艘下水的國產電磁彈射航母、

第一艘國產大型郵輪,

和全球領先的大型液化天然氣運輸船;

地上,也有投入商業運行的全球第一座第四代核電站石島灣基地。

許多科幻片場景“照進”現實:

九章系列量子計算原型機刷新算力極限;

“墨子號”衛星實現了1200公里的量子態傳輸;

被稱為“人造太陽”的“東方超環”核聚變實驗裝置

突破“億度千秒”大關。

更別提在全球出圈、賦能千行百業的AI大模型,

和已經能開運動會的國產人形機器人。

這些名場面還遠遠無法囊括中國科技的進步。

根據澳大利亞戰略研究所的分析,

在全球45項關鍵科技領域中,中國已經有38項處于領先地位。

中國科學技術信息研究所發布的報告也顯示,

中國的各學科最具影響力期刊論文數量、

高水平國際期刊論文數量及被引用次數位列世界第一。

并且從2020年到2024年,

中國境內有效發明專利增長1.12倍,

2024年內授予的發明專利還史上首次突破1000萬件,

生成式人工智能領域的專利數更是遠超美國。

這說明什么,朋友們?

全球科技競爭格局已經變了。

可以毫不夸張地說,

中國從一個追趕者,逐漸成為并跑者,

甚至在一些領域成為領跑者。

背后原因,一句話總結,

這是研發投入、人才培養、產業政策三大動力驅動下,

中國科技的“涌現”。

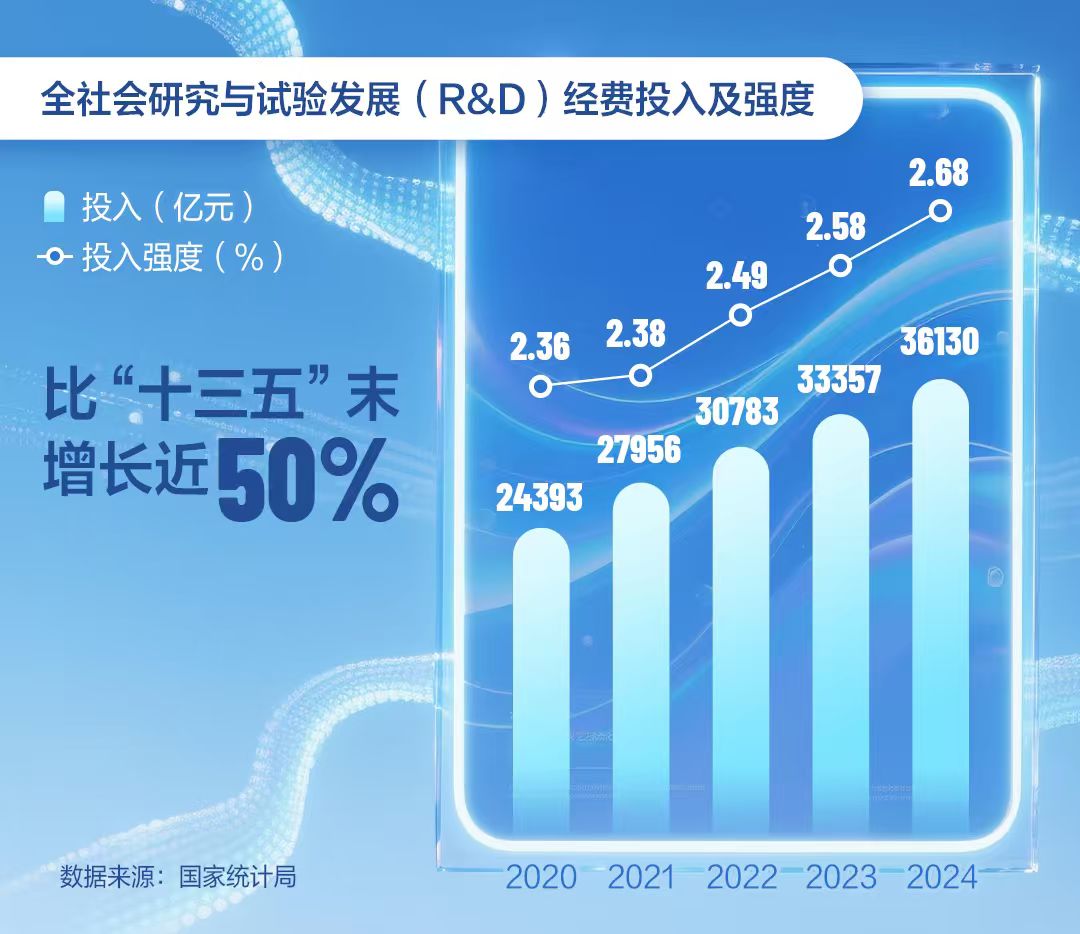

根據國家統計局的數據,

2024年,中國全社會研究與試驗發展經費投入總量

比“十三五”末增長近50%,

其強度達2.68%,超過歐盟國家平均水平,

并進一步接近OECD國家平均水平。

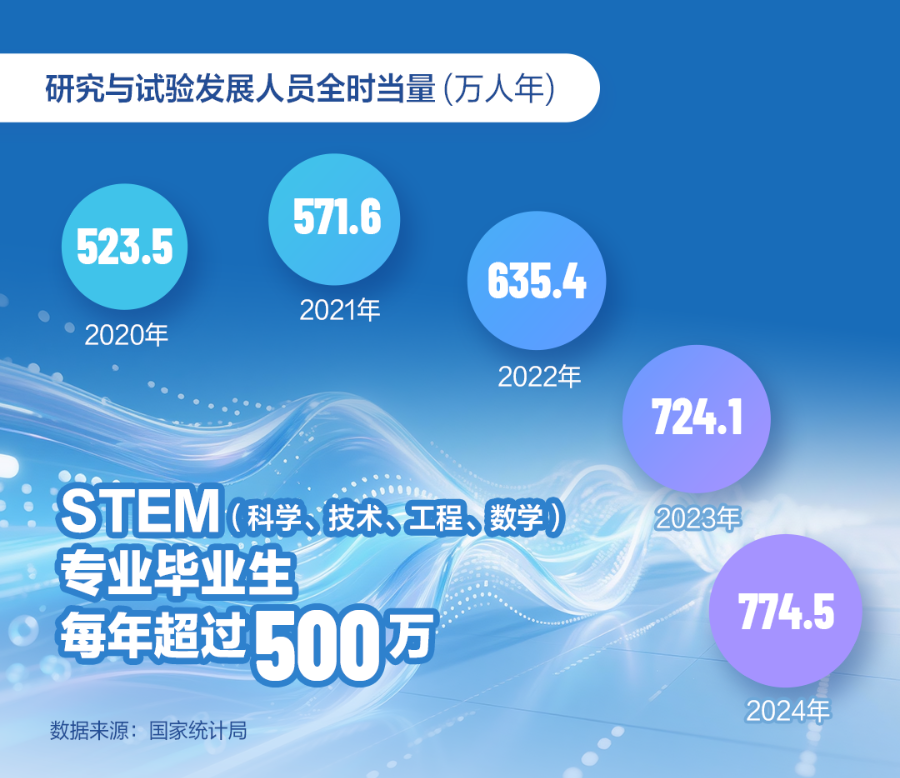

在人才培養上,

中國人力資源總量、科技人力資源總量、研發人員總量都已世界第一,

被合稱為STEM(科學、技術、工程、數學)的專業畢業生每年超過500萬,

全球AI頂級人才有大量華裔面孔絕非偶然。

在這基礎上,政策支持再添了一把柴。

“十四五”規劃把科技強國提升到了“新型舉國體制”的高度,

又是投入基礎研究,又是建設重大科技創新平臺。

2025年,國務院還提出深入實施“人工智能+”行動,

甚至在腦機接口這種還處在發展早期的產業上,

政策也跑在了前頭,發力扶持培育。

多種因素共同形成了創新土壤,

讓無數科技發明生根發芽。

面向十五五,還有許多中國科技未來可期:

AI應用、人形機器人、載人登月、新型能源替代……

當有的國家急著讓中低端制造業回流時,

中國正在通過科技創新,實現產業升級。

以開放姿態探索人類科技的邊界,

解答“世界怎么了、我們怎么辦?”的時代之問。

————————

出 品丨南方財經全媒體集團

21財經客戶端 學習經濟工作室

總 策 劃丨鄧紅輝 賈肖明

統籌策劃丨丁青云 譚婷

制 片丨黃欣然 楊喬羽

設 計丨陳珊